糖尿病と歯周病との関係とは?

2022/01/20

Giuliamar / Pixabay

成人の8割の人が歯周病になっていることをご存知でしょうか?初期症状は痛みがほとんどないため、自覚がありません。歯を失う一番の原因は歯周病なのです。

歯周病とは?

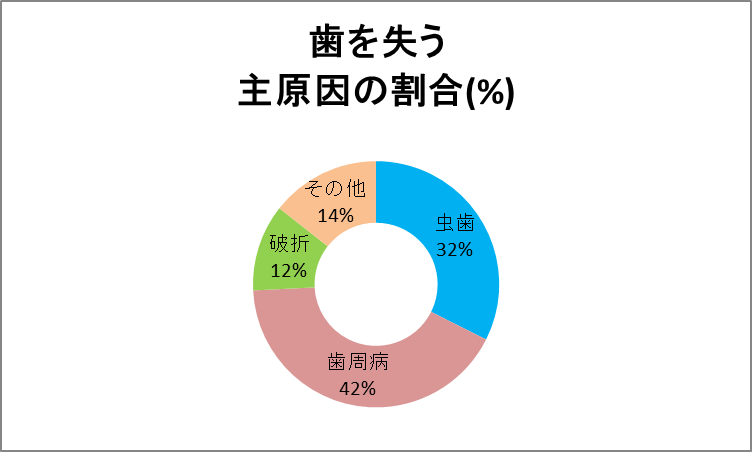

図 歯を失う主な原因 (参照:社団法人 宮崎県歯科医師会)

図 歯を失う主な原因 (参照:社団法人 宮崎県歯科医師会)

歯周病が42%と歯を失ってしまう可能性であり、歯周病の原因となるのは歯の間の歯垢にある、歯周病菌が原因となり、歯周病が発症して悪化していきます。

症状としては

・歯茎がが腫れる

・出血する

・歯茎を押すと膿が出る

・歯がグラグラする

・口臭が強くなるなど

歯周病になったらどう治療したらいいの?3つの対策

対策1 プラークコントロールで歯周病菌を減らす。(歯ブラシ、歯間ブラシ、フロス)

対策2 スケーリング(歯石の除去)を行って歯の表面をきれいにする

対策3 重症化した歯周病に対しては歯周外科を行うこともします

さらに歯周病はこの対策をしていても、他原因として糖尿病が原因でなってしまうこともあります。

歯周病と糖尿病との関連性について

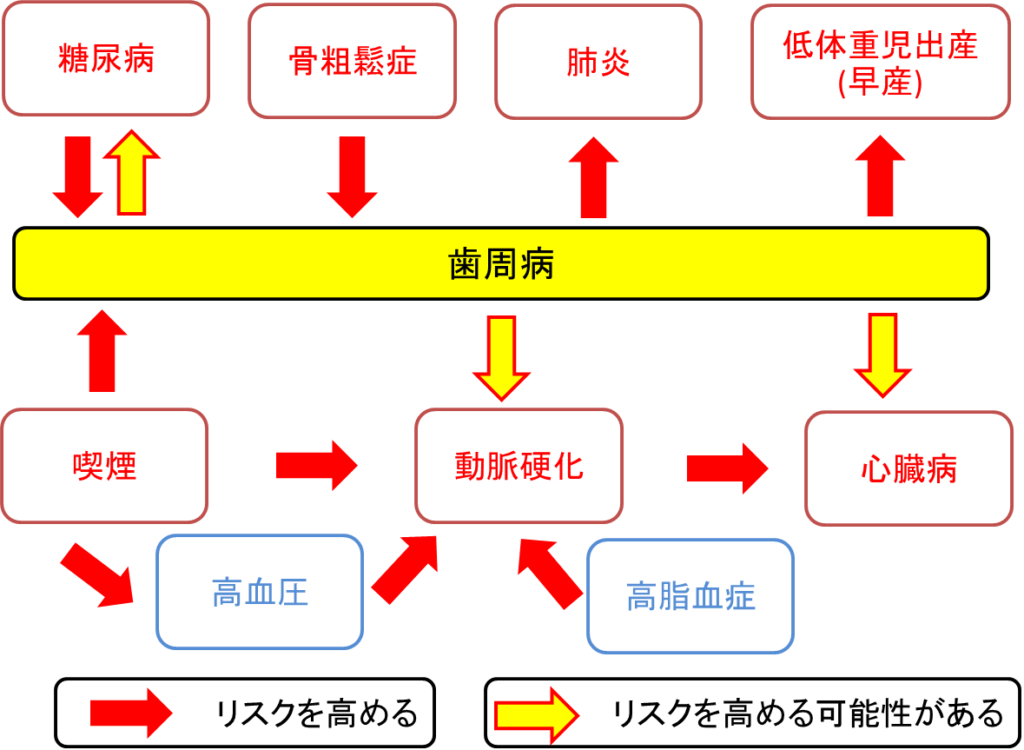

歯周病は細菌感染によって、慢性の炎症をおこしており、進行してしまうと歯がグラグラしたり最悪は抜けてしまいます。最近の研究では、歯周病の原因の一つは糖尿病である可能性が分かってきています。さらに歯周病は様々な病気との関係もあるため、簡単に考えてはいけません。

歯周病が重症化すると歯周病によって誘導された物質(TNF-α)がインスリン(血糖値コントロールのホルモン)の動きを阻害することで、血糖値が下がりにくくなってしまうのです。

さらに糖尿病だと歯周病に2倍以上かかりやすくなり、血糖値のコントロールが出来ていいないと歯周病が重症化しやすいとも言われています。

まとめ

今回は歯周病と糖尿病についてお話しさせていただきました。糖尿病で気を付けたいのは血糖値の急上昇と慢性的な高血糖ですが、それに必要になってくるのは、大切な歯です。歯が丈夫な内に、血糖値が上がらないように良く噛んで、食べ終わったら歯垢をしっかり取るように、1本1本大切に磨いていきましょう。私も仕事で簡単にしか磨かないことがあるので、時間をかけるように心がけています。

関連記事↓↓↓